L'analyse de cycle de vie

Qu'est-ce qu'une analyse de cycle de vie (ACV) ?

Que ce soit au niveau des citoyens, des entreprises ou des États, agir pour réduire nos impacts environnementaux nécessite de comprendre les liens de causes à effets entre nos actions et ces impacts. Dans le cas de biens et de services, il apparaît essentiel de disposer de méthodes fiables et reconnues pour analyser les impacts environnementaux qu'on peut leur associer tout au long de leur cycle de vie.

L'analyse de cycle de vie est une méthode d'évaluation quantifiée des impacts environnementaux d'un produit (qui peut être un bien ou un service). Cette méthode est formalisée par les normes internationales ISO 14040:2006 et ISO 14044:2006. Notons qu'une ACV quantifie les impacts environnementaux en fonctionnement normal, c'est-à-dire sans prendre en compte les accidents potentiels.

Par rapport à d'autres méthodes (telles que l'empreinte écologique, le bilan carbone...), l'ACV se distingue par son caractère à la fois multicritère et multi-étapes.

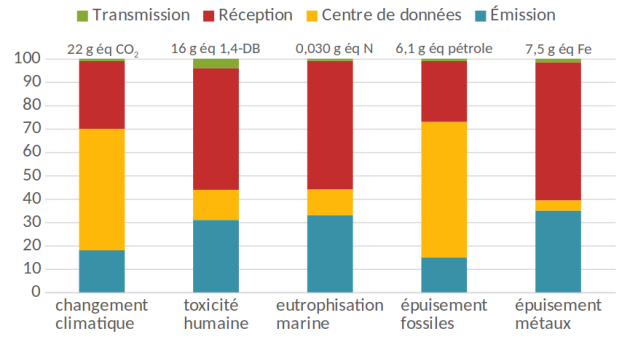

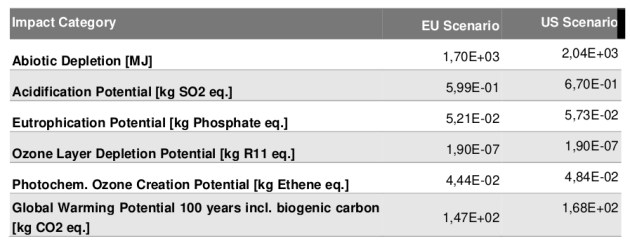

Multicritère : différentes catégories d'impacts environnementaux sont étudiées (potentiel de réchauffement climatique, épuisement des ressources abiotiques, création d'ozone photochimique, pollution de l'eau, de l'air, des sols, toxicité humaine, perte de biodiversité...). Ces impacts relèvent de différentes échelles spatiales (du local au global) et temporelles (du court terme au long terme).

Multi-étapes : les différentes phases du cycle de vie sont prises en compte (extraction des matières premières, fabrication, transport, usage, fin de vie).

Ces deux dimensions permettent une compréhension large des impacts environnementaux associés à un produit, afin d'éviter que des démarches de réduction des impacts n'aboutissent in fine qu'à des transferts vers d'autres étapes du cycle de vie ou d'autres types d'impacts.

Deux exemples de résultats d'ACV sont illustrés ci-dessous (nous y reviendrons plus loin).

Les grands principes de l'ACV

Réaliser une ACV consiste en premier lieu à conduire une étude détaillée des flux de matière et d'énergie (entre différentes activités humaines et avec l'environnement) correspondant aux différentes étapes du cycle de vie d'un produit. Ces flux sont ensuite traduits en indicateurs quantifiant différentes catégories d'impacts.

La plupart des résultats d'ACV publiés relèvent de l'ACV attributionnelle (ACV-A), dont l'objectif est d'attribuer à un produit sa « juste part » de l'ensemble des impacts environnementaux (dans un système en régime permanent). Si l'on s'intéresse aux conséquences de l'introduction d'un nouveau produit (ou de l'augmentation des quantités produites, ou encore de modifications dans son cycle de vie...), il faut en principe recourir à une ACV conséquentielle (ACV-C). Dans la suite, nous détaillons les principales étapes de l'ACV-A.

Les principales étapes de l'ACV-A

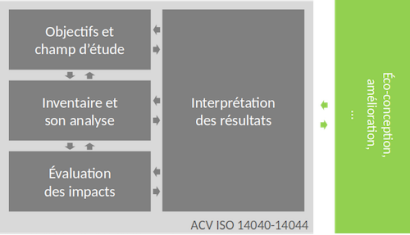

Une analyse de cycle de vie est un processus itératif qui se déroule en 4 grandes étapes.

Définition des objectifs et du champ de l'étude

Inventaire du cycle de vie

Évaluation des impacts environnementaux

Interprétation des résultats

Concrètement, le résultat d'une analyse de cycle de vie se présente sous forme d'un rapport documentant toutes ces étapes dans un souci de rigueur et de transparence. Ce rapport fait dans certains cas l'objet d'une revue critique par un expert indépendant. Les études mentionnées dans les figures précédentes[3] en sont deux exemples.

Définition des objectifs et du champ de l'étude

Cette étape précise l'objectif de l'étude (par exemple comparer deux produits) et l'utilisation qui sera faite du résultat (par exemple communiquer ou aider à la décision). Elle permet aussi de spécifier l'unité fonctionnelle, qui est une caractérisation quantifiée de la ou des fonction(s) principale(s) du produit étudié, afin de permettre des comparaisons « à fonction(s) égale(s) ». Par exemple, dans l'ACV de l'envoi d'un mail (première figure), l'unité fonctionnelle peut s'énoncer ainsi : « Transmettre un document de 1 Mo à une personne ». Les frontières du système (ce qui sera pris en compte et ce dont on fera abstraction) et des hypothèses supplémentaires sur le ou les scénario(s) étudié(s) (tels que la durée de vie des équipements, la nature du matériel utilisé, la zone géographique concernée, etc.) sont précisées en complément de l'unité fonctionnelle. S'y ajoute également le flux de référence, qui correspond à la quantité de produit nécessaire pour remplir la fonction décrite par l'unité fonctionnelle.

Inventaire du cycle de vie

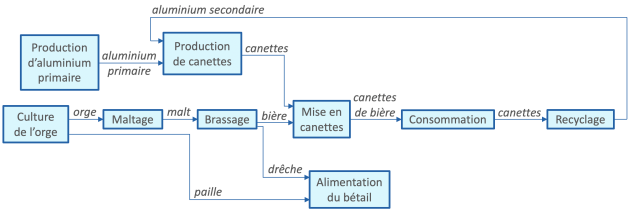

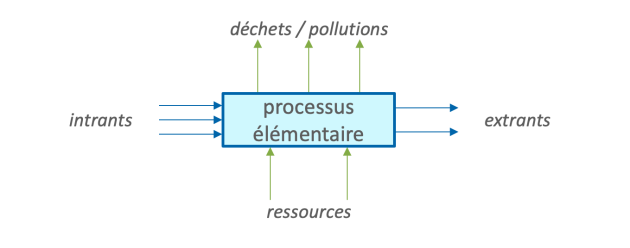

L'inventaire du cycle de vie représente le cœur de l'ACV. Il s'agit de décomposer les étapes de production, de transformation ou de consommation qui interviennent dans le cycle de vie de l'unité fonctionnelle spécifiée. Cette décomposition se poursuit jusqu'à faire apparaître comme briques de base des processus élémentaires qui sont suffisamment simples pour être modélisés directement, ou pour lesquels on trouve des informations adéquates dans les bases de données disponibles. Une étape de mise à l'échelle des processus élémentaires est généralement nécessaire pour assurer que les quantités correspondent à l'unité fonctionnelle.

Un processus élémentaire est caractérisé à la fois par les flux qu'il échange au sein du système économique (intrants et extrants) et par ceux qu'il échange avec l'environnement (ressources naturelles et pollutions/déchets finaux, omis sur la figure ci-dessus).

Les points délicats de ces deux premières étapes de l'ACV concernent, entres autres :

les frontières du système, qui définissent les processus à inclure pour satisfaire l'unité fonctionnelle (il est possible d'exclure certains processus, par exemple parce qu'ils sont négligeables) ;

la qualité de la modélisation et en particulier l'origine des données (difficulté à collecter les données primaires techniques, problème de disponibilité de données représentatives, actuelles et fiables dans les bases de données) ;

la multifonctionnalité qui fait qu'un même processus élémentaire peut participer à la fois à l'unité fonctionnelle et à d'autres cycles de vie (c'est le cas de la culture de l'orge et du brassage dans l'exemple de la figure 4 : ils interviennent à la fois dans la fabrication de la bière et dans l'alimentation du bétail) ;

le choix d'un sous-ensemble pertinent de catégories d'impacts pour lesquelles on souhaite produire des indicateurs.

Évaluation des impacts environnementaux

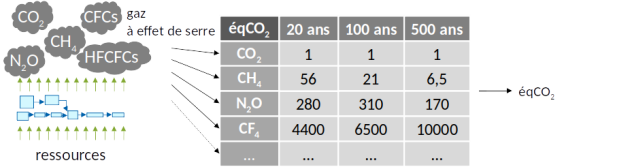

L'évaluation des impacts environnementaux consiste à produire, à partir des flux échangés avec l'environnement obtenus à l'étape précédente, des indicateurs environnementaux, qui diffèrent selon la méthode d'évaluation employée. Cette étape nécessite d'agréger des flux de natures différentes, par exemple pour exprimer le potentiel de réchauffement climatique de différents gaz en équivalent CO2 (cf figure ci-dessous). Ce principe est le même pour toutes les catégories d'impacts, ce qui explique par exemple que l'épuisement des métaux soit exprimé en équivalent fer (éq Fe) dans la figure 1 (bien que la norme soit plutôt l'équivalent antimoine, éq Sb).

Interprétation et mise en forme des résultats

Cette étape est essentielle pour mettre en évidence les points saillants de l'analyse, en pointer les limites (incertitudes, sensibilité aux hypothèses, etc.), et préciser les conclusions qu'il est possible d'en tirer.

Bien comprendre les résultats d'une ACV

Il n'est pas toujours facile de bien comprendre la réalité décrite par le résultat d'une ACV. Voici quelques éléments supplémentaires qui peuvent être utiles.

Champ de l'étude : l'unité fonctionnelle, le scénario d'usage et le flux de référence jouent un rôle essentiel dans les résultats obtenus. Ainsi, dans le cas de l'envoi d'un mail de 1 Mo décrit dans la figure 1, il est indispensable de préciser ce que recouvre cette action : par exemple, l'écriture du mail est-elle prise en compte, et si oui quelle est en la durée estimée ? De façon analogue, la zone géographique d'utilisation de l'ordinateur analysée dans la figure 2 doit être précisée et influence significativement les valeurs obtenues (à cause entre autres des différences dans le mix électrique des pays considérés).

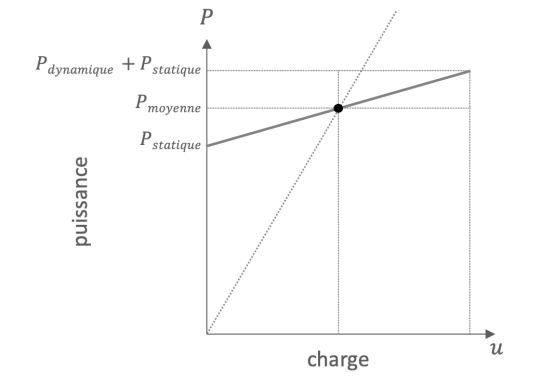

Réalité physique sous-jacente : ayant quantifié les impacts associés à, par exemple, un calcul effectué sur un serveur, on peut être tenté d'en conclure qu'un calcul de moins diminuerait d'autant les impacts observés, ce qui n'est pas forcément le cas. En effet, dans une ACV-A, les impacts dûs à la puissance électrique statique (fixe) du serveur sont répartis entre tous les calculs effectués sur ce serveur (cf figure 7). Or, supprimer un calcul n'a aucun effet sur cette fraction des impacts puisque cela ne réduit pas la consommation statique (à moins d'éteindre le serveur) ! Rappelons que les conséquences d'une variation de la demande sont l'objet de l'ACV-C et non de l'ACV-A.

D'après la figure ci-dessus : La puissance varie relativement peu lorsque la charge augmente car une part importante de la puissance est statique. En d'autres termes, on a en présence d'un cas de non-proportionnalité énergétique (cf fiche concept Numérique et électricité : mesures, proportionnalité et efficacité énergétique). Dans une ACV-A, on attribue les impacts en fonction de la charge processeur, et les impacts liés à la puissance statique sont répartis sur les calculs (sur la base de la puissance moyenne du serveur), un peu comme si la puissance était linéaire (tracé en pointillés).

Prise en compte de la multifonctionnalité : il existe de nombreuses méthodes pour attribuer les impacts liés à un processus multifonctionnel. Il est important de bien comprendre ces mécanismes d'attribution et les calculs qui les accompagnent si l'on veut efficacement réduire certains impacts. Ainsi, la plupart des métaux utilisés dans le numérique ne sont extraits qu'en tant que sous-produits d'autres métaux, c'est-à-dire que la rentabilité économique des mines dont ils proviennent est assurée par la production d'autres métaux. Réduire la consommation en métaux du numérique ne réduirait donc pas automatiquement les impacts liés aux mines dont ils proviennent. Cet état de fait est pris en compte dans les conventions d'attribution, mais en général il n'existe pas une seule façon d'attribuer les impacts[4].

Conclusion

L'analyse de cycle de vie d'un produit (bien ou service) permet de mettre en évidence et de quantifier sa matérialité et ses externalités environnementales. Elle ne vise pas à fournir une réponse tranchée ou un chiffre d'une très grande précision, mais plutôt à proposer des ordres de grandeur et un profil de solutions. En ce sens, et à condition de bien en comprendre les principes méthodologiques sous-jacents, l'ACV constitue un outil particulièrement utile pour communiquer sur les impacts environnementaux associés à un produit, pour comparer deux produits, pour identifier certains leviers d'amélioration possibles, et plus généralement pour aider dans les différents processus de décision[5] qui visent à réduire nos impacts environnementaux à toutes les échelles.

Complément : Pour aller plus loin

Dossier sur l'Analyse de Cycle de Vie par l'ADEME